Rainer Metzger,

Frieden und Freiheit

Frieden und Freiheit: Wer will das nicht. Auch Picasso wollte es, mit allem Engagement, zu dem man sich als Mitglied der kommunistischen Partei aufwerfen konnte. „Frieden und Freiheit“ nennt sich die Ausstellung, die die Albertina dem Meister und Teilen seines Oeuvres der dreißiger bis fünfziger Jahre jetzt widmet (bzw. die Tate Liverpool, wo die Schau im Sommer zu sehen war). Leider ist das die Phase, da Picasso, dieses Monument des Menschenmöglichen, ganz irdisch mit dem Problem des Misslingens zu kämpfen hatte.

In Edgar Winds „Kunst und Anarchie“ finden sich die folgenden Überlegungen, die das Problem genau treffen: „Gerade weil Picasso, wie er selbst erklärt, seine Kompositionen aus fortschreitender Zerstörung erwachsen läßt, sind Katastrophen kein passendes Sujet für ihn. Seine Methode, natürliche Formen aufzubrechen, erscheint, wenn sie auf wirklich zerbrochene Formen angewendet wird, pedantisch. So können die kubistischen Splitter, wie sie den Mittelteil von ‚Guernica’ ausfüllen, zwar sehr phantasievoll sein, wenn sie ein Stilleben, einen Gitarristen oder eine sitzende Frau darstellen; in der Darstellung von Zerstörung jedoch, scheinen sie nur, was sie sind, und nichts weiter. Die Tautologie ist eine ästhetische Schwäche.“ Die Gedanken stehen in einer Fußnote, und der letzte Satz wirkt wie angeklebt. Das Diktum von der Tautologie ist gefallen, aber es scheint, als hätte Wind Angst vor der eigenen Courage einer ästhetischen Fundamentalkritik.

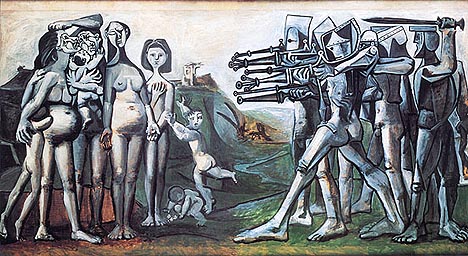

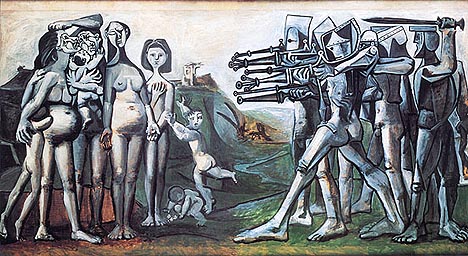

Pablo Picasso, Massaker in Korea, © © Succession Picasso/VBK, Wien 2010

Aber Wind hat Recht, bringt er Picasso in Verbindung mit gewissen Facetten eines Allzuviel. Es geht um die Komplementarität von methodischem und motivischem Zugang und um die Art, wie sie sich gewissermaßen auf die Füße treten: Deformierte Formen werden mit dem Mittel der Deformation vorgeführt. Die dezidierteste Bezeichnung für eine solche Komplementarität ist das Wort Kitsch. Und das Jahrhundertbild „Guernica“ ist in der Tat nicht frei davon.

Wo Picasso dem Kitsch vollends auf den Leim geht, ist sein 1951 entstandenes „Massaker in Korea“. Kompositionell nimmt es Bezug auf Manets „Erschießung Maximilians“, das wiederum auf Goyas „Erschießung des 3. Mai 1808“ Bezug nimmt – eine klassisch moderne Appropriation, eine Referenz von Kunst auf Kunst. Doch Picasso schert aus im Defilee der Bezugnahmen und bemüht sich, dem Objekt, das er in eine Reihe mit seinen Vorbildern stellt, Bedeutungsfülle und Realitätsgehalt und die Propagandawirkung eines Anti-Kriegs-Manifests zurückzuerstatten. Unwillkürlich attestiert man dem Gemälde eben dadurch ein Zuwenig an Reflexion, weil es ein Zuviel an traditioneller, ungebrochener, von Allgemeinverständlichkeit getränkter Aussage enthält und vor allem enthalten will. Vor dem Fond der Moderne ist ein Zuwenig an Reflexion schlichte Naivität. Dass es mit der Naivität vorbei ist, markiert zugleich eine Grundbedingung der Moderne. So wirkt Picassos Gemälde bestenfalls gut gemeint. Und das war immer schon das Gegenteil von gut.

Pablo Picasso, Massaker in Korea, © © Succession Picasso/VBK, Wien 2010

Aber Wind hat Recht, bringt er Picasso in Verbindung mit gewissen Facetten eines Allzuviel. Es geht um die Komplementarität von methodischem und motivischem Zugang und um die Art, wie sie sich gewissermaßen auf die Füße treten: Deformierte Formen werden mit dem Mittel der Deformation vorgeführt. Die dezidierteste Bezeichnung für eine solche Komplementarität ist das Wort Kitsch. Und das Jahrhundertbild „Guernica“ ist in der Tat nicht frei davon.

Wo Picasso dem Kitsch vollends auf den Leim geht, ist sein 1951 entstandenes „Massaker in Korea“. Kompositionell nimmt es Bezug auf Manets „Erschießung Maximilians“, das wiederum auf Goyas „Erschießung des 3. Mai 1808“ Bezug nimmt – eine klassisch moderne Appropriation, eine Referenz von Kunst auf Kunst. Doch Picasso schert aus im Defilee der Bezugnahmen und bemüht sich, dem Objekt, das er in eine Reihe mit seinen Vorbildern stellt, Bedeutungsfülle und Realitätsgehalt und die Propagandawirkung eines Anti-Kriegs-Manifests zurückzuerstatten. Unwillkürlich attestiert man dem Gemälde eben dadurch ein Zuwenig an Reflexion, weil es ein Zuviel an traditioneller, ungebrochener, von Allgemeinverständlichkeit getränkter Aussage enthält und vor allem enthalten will. Vor dem Fond der Moderne ist ein Zuwenig an Reflexion schlichte Naivität. Dass es mit der Naivität vorbei ist, markiert zugleich eine Grundbedingung der Moderne. So wirkt Picassos Gemälde bestenfalls gut gemeint. Und das war immer schon das Gegenteil von gut.

Mehr Texte von Rainer Metzger

Mehr Texte von Rainer Metzger

Pablo Picasso, Massaker in Korea, © © Succession Picasso/VBK, Wien 2010

Aber Wind hat Recht, bringt er Picasso in Verbindung mit gewissen Facetten eines Allzuviel. Es geht um die Komplementarität von methodischem und motivischem Zugang und um die Art, wie sie sich gewissermaßen auf die Füße treten: Deformierte Formen werden mit dem Mittel der Deformation vorgeführt. Die dezidierteste Bezeichnung für eine solche Komplementarität ist das Wort Kitsch. Und das Jahrhundertbild „Guernica“ ist in der Tat nicht frei davon.

Wo Picasso dem Kitsch vollends auf den Leim geht, ist sein 1951 entstandenes „Massaker in Korea“. Kompositionell nimmt es Bezug auf Manets „Erschießung Maximilians“, das wiederum auf Goyas „Erschießung des 3. Mai 1808“ Bezug nimmt – eine klassisch moderne Appropriation, eine Referenz von Kunst auf Kunst. Doch Picasso schert aus im Defilee der Bezugnahmen und bemüht sich, dem Objekt, das er in eine Reihe mit seinen Vorbildern stellt, Bedeutungsfülle und Realitätsgehalt und die Propagandawirkung eines Anti-Kriegs-Manifests zurückzuerstatten. Unwillkürlich attestiert man dem Gemälde eben dadurch ein Zuwenig an Reflexion, weil es ein Zuviel an traditioneller, ungebrochener, von Allgemeinverständlichkeit getränkter Aussage enthält und vor allem enthalten will. Vor dem Fond der Moderne ist ein Zuwenig an Reflexion schlichte Naivität. Dass es mit der Naivität vorbei ist, markiert zugleich eine Grundbedingung der Moderne. So wirkt Picassos Gemälde bestenfalls gut gemeint. Und das war immer schon das Gegenteil von gut.

Pablo Picasso, Massaker in Korea, © © Succession Picasso/VBK, Wien 2010

Aber Wind hat Recht, bringt er Picasso in Verbindung mit gewissen Facetten eines Allzuviel. Es geht um die Komplementarität von methodischem und motivischem Zugang und um die Art, wie sie sich gewissermaßen auf die Füße treten: Deformierte Formen werden mit dem Mittel der Deformation vorgeführt. Die dezidierteste Bezeichnung für eine solche Komplementarität ist das Wort Kitsch. Und das Jahrhundertbild „Guernica“ ist in der Tat nicht frei davon.

Wo Picasso dem Kitsch vollends auf den Leim geht, ist sein 1951 entstandenes „Massaker in Korea“. Kompositionell nimmt es Bezug auf Manets „Erschießung Maximilians“, das wiederum auf Goyas „Erschießung des 3. Mai 1808“ Bezug nimmt – eine klassisch moderne Appropriation, eine Referenz von Kunst auf Kunst. Doch Picasso schert aus im Defilee der Bezugnahmen und bemüht sich, dem Objekt, das er in eine Reihe mit seinen Vorbildern stellt, Bedeutungsfülle und Realitätsgehalt und die Propagandawirkung eines Anti-Kriegs-Manifests zurückzuerstatten. Unwillkürlich attestiert man dem Gemälde eben dadurch ein Zuwenig an Reflexion, weil es ein Zuviel an traditioneller, ungebrochener, von Allgemeinverständlichkeit getränkter Aussage enthält und vor allem enthalten will. Vor dem Fond der Moderne ist ein Zuwenig an Reflexion schlichte Naivität. Dass es mit der Naivität vorbei ist, markiert zugleich eine Grundbedingung der Moderne. So wirkt Picassos Gemälde bestenfalls gut gemeint. Und das war immer schon das Gegenteil von gut.

Mehr Texte von Rainer Metzger

Mehr Texte von Rainer Metzger

Teilen

Teilen