Naoko Kaltschmidt,

Tomas Schmit - Können Menschen denken?: Von Mäusen und Chamäleons

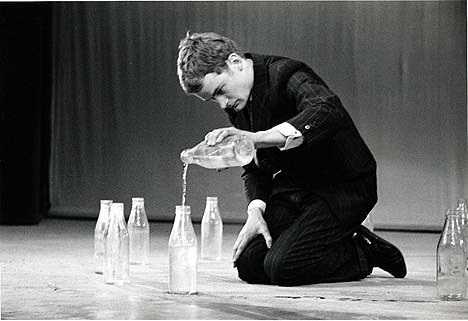

"hinten steht in diesem satz vorne", so lautet eines der vielen, sich häufig zu Bildern gesellenden Bonmots aus Tomas Schmits Arbeiten, die auf den ersten Blick vielleicht bloß humoristisch erscheinen, tatsächlich aber in ihrer ebenso lapidaren wie prosaischen Pointiertheit durchaus denkerisches Dynamit bergen können. Das mehrere tausend Zeichnungen umfassende Werk des 1943 im Bergischen geborenen und im vergangenen Jahr in Berlin verstorbenen Künstlers hätte Nam June Paik gerne mit dem seinigen getauscht, wie er selbst einmal bekundete. Als keine 20 Lenze zählender Spund ließ sich Schmit von den Fluxus-Aktionen der Galionsfiguren dieser Bewegung mitreißen, war Assistent von George Maciunas und partizipierte als Autodidakt bald mit eigenen Arbeiten, wie etwa dem "zyklus für wassereimer (oder flaschen)": Schmit füllte so lange Wasser in die kreisförmig angeordneten Flaschen um, bis es schließlich zur Gänze im Prozess verloren gegangen war. Von solcherart absurder Theatralik verabschiedete sich Schmit aber nach nicht allzu langer Zeit wieder und widmete sich fortan ganz der Zeichnung.

Vom Fluxus geblieben ist seine Vorliebe für eine möglichst reduzierte Form, die sich in den wahrlich delikaten, sowohl von kindlich-anarchischer Komik zeugenden als auch skizzenhaft anmutenden Blättern manifestiert. Inhaltlich dagegen erweisen sich die mal dem Horror vacui huldigenden, mal lakonischen Text-Bilder als weitaus komplexer, wenn nicht sogar kryptisch. Mit scheinbarer Naivität, die sich mithilfe allerlei niedlichen Tierpersonals zu tarnen weiß, verhandelt Schmit philosophische, naturwissenschaftliche, speziell aber wahrnehmungstheoretische Fragestellungen - mit freilich höchst unterschiedlich ernstem Anspruch. Kunst und Wissenschaft prosten einander zu, so beschreibt Stefan Ripplinger im Katalog diesen fröhlichen Dialog, der auch zotige Witze nicht verschmäht. Über das Zeichnen gelang Schmit zu seiner ganz eigenen, quasi aphoristischen Artikulationsform. Diese entwaffnend charmanten Arbeiten tragen Titel wie "immer dieses rauf und runter, denkt die möhre" (1975) oder "so stellen sich viren salmonellen vor" (1995); umwerfend auch die verqueren Bildrätsel in der Serie "utopia" (1975), für die Schmit eine Vielzahl paradoxer Diagramme anfertigte, die etwas aussagen sollen über das Verhältnis von ‚geben’, ‚nehmen’ (jeweils Diagonalschraffuren) und ‚glücklich sein’ (freibleibende Fläche), das Ergebnis ein bunt schillerndes Karomuster. Eine andere Reihe ist der "quadratur des kreises" (1972) als irrwitzigem gestalterischem Problem gewidmet. Ein besonders hinreißendes Formexperiment aber gilt dem Chamäleon als Verkörperung eines gleichsam dialektischen Verhältnisses zur Umwelt, das Schmit in den abstrusesten Konstellationen durchdekliniert.

Bei all dem Einfallsreichtum birgt diese wunderbare wortspielerische Verve, die letztlich das System Sprache zu hinterfragen trachtet, aber immer auch eine durchaus ernst gemeinte Skepsis, durch die sich ein Denkraum zwischen rein schöpferischer Potenz und Kontingenz auftut. Diese distanzierte Haltung äußerte Schmit auch gegenüber seinem eigenen Metier, dessen "imponier-firlefanz" er tunlichst zu vermeiden suchte: "wer etwas über die kunst erfahren will, kann ganze bibliotheken wegschmeißen, wenn er kafkas ‚josefine, die sängerin oder das volk der mäuse’ gelesen hat."

Mehr Texte von Naoko Kaltschmidt

Tomas Schmit - Können Menschen denken?

02.09.2007 - 31.01.2008

Sammlung Falckenberg

21073 Hamburg, Wilstorfer Straße 71

Tel: +49 - (0)40-325067-62

http://www.deichtorhallen.de

Öffnungszeiten: jeder 1. Sonntag im Monat 12-17 h

02.09.2007 - 31.01.2008

Sammlung Falckenberg

21073 Hamburg, Wilstorfer Straße 71

Tel: +49 - (0)40-325067-62

http://www.deichtorhallen.de

Öffnungszeiten: jeder 1. Sonntag im Monat 12-17 h

Teilen

Teilen